ユニット紹介

予防獣医学分野

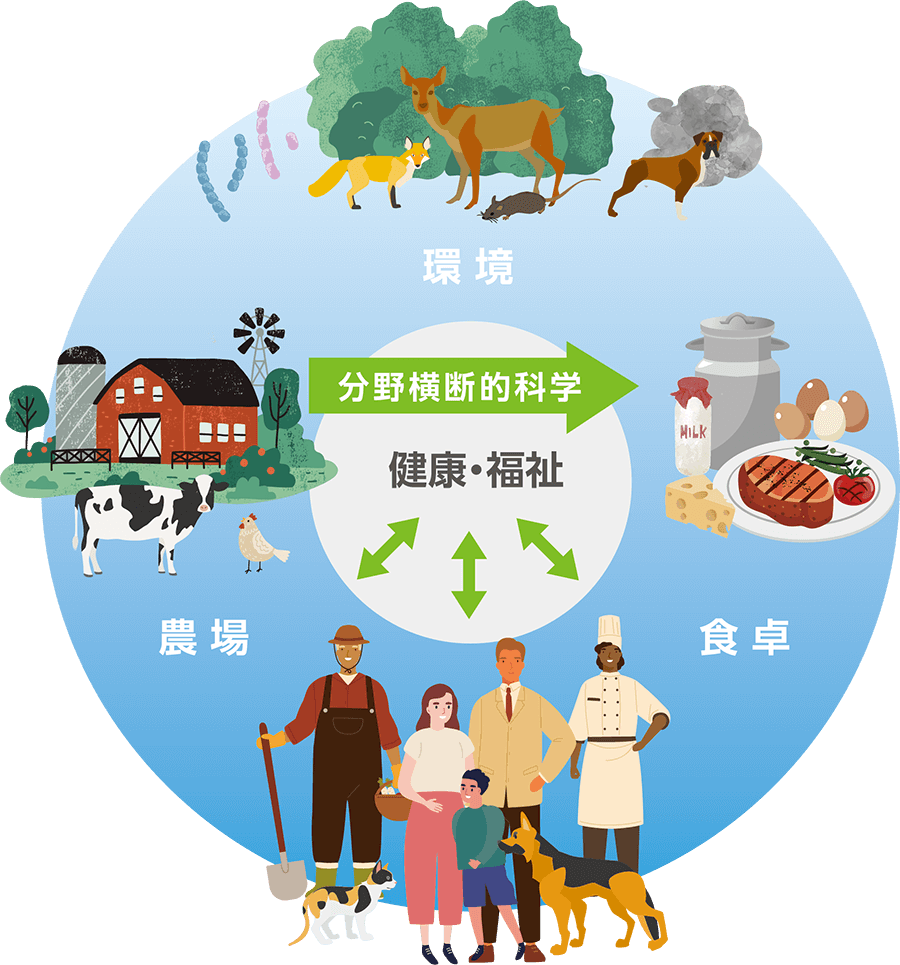

予防獣医学分野は酪農学園大学、獣医学類の5ユニット(研究室)により構成される、動物の健康管理のための家畜衛生学と、人の健康保全のための公衆衛生学を統合し総合的に学べる新しい分野です。本学はこの分野で先端を行き、東京大学食の安全研究センターとシンガポール国立獣医公衆衛生センターと共に国際獣疫事務局(WOAH)の食の安全に関するコラボレーティングセンターに選ばれました。人、動物、環境が関連しあって健康を作るという「ワンヘルス」の理念のもと、病気の予防に主眼を置いた実践的で現場に役立つ学びを行っています。

獣医疫学ユニット

獣医疫学は、動物およびヒトの集団における病気や問題の発生パターン、発生原因を理解し、さらに発生や介入効果の予測をする疾病制御に欠かせない極めて重要な学問です。

当ユニットは、国内獣医科大学初の独立研究ユニットとして2010年に設置されました。

以来、国内外の機関と連携し、家畜衛生、公衆衛生に関わる重要研究課題に携わっています。研究では、薬剤耐性菌、口蹄疫、狂犬病、牛のブルセラ病、マイコプラズマ乳房炎、牛伝染性リンパ腫、牛レプトスピラ症、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等幅広い疾病を対象として、応用統計、数学、社会経済学を用いて異分野の研究者たちとともに、ワンヘルスの実践に取り組んでいます。

ユニット内は常に英語を用いる国際環境が整えられており、海外の研究者、学生もいる環境です。

当教室では、現在大学院生を募集しております。是非一緒に日本と世界の問題解決に取り組みませんか。

ハードヘルス学ユニット

ハードヘルス学は、生産動物における疾病防除と制御そして予防さらには生産管理を展開する総合的な応用獣医学です。

扱う動物単位は、基本的には集団「群」であり、時には地域に飼養されている動物すべてを対象にすることもあります。獣医師の社会に対する重要な使命である食の安全と安心の確保に密接に関わる重要な分野です。

主な研究のテーマは、牛群における疾病予防または制御に関する研究、牛群における生産性向上のための有効的かつ戦略的な生産関連データ利活用システムの開発に関する研究です。

活動の場は、大学附属農場と学外農場に分けられます。学外としては定期的な近郊農場訪問の他に地域からの要請に対応しているため全道に足を伸ばして、現場主義に基づく実践と研究を展開しています。

食品衛生学ユニット

我々人間が健康で生活するために、食品は必要不可欠なものです。食品がヒトに健康被害を加えないことや、食品としての品質を備えていることを保証することが食品衛生の目的となります。従って、ユニットの目的や研究も食品衛生を中心としたものとなっています。

ユニットは准教授(臼井優)と講師(福田昭)により運営されています。主な研究テーマは、薬剤耐性菌の疫学研究で、これまで調査成績の少ない食品や環境(野生動物を含む)、さらには伴侶動物の耐性菌疫学調査を実施し、生態系での耐性菌の循環という視点で、ヒトへの伝播経路の解明に努力しています。研究の特徴は、国内外の大学や研究機関との共同研究で進めていることで、海外調査も行っています。

獣医衛生学ユニット

家畜の生産に影響をおよぼす疾病、栄養、管理、環境、遺伝要因などの諸要因を検索し、その阻害要因を可能な限り効果的に排除し、生産性を向上させる方法を総合的に科学する学問です。

家畜集団の衛生面において、種々の病原体に対する宿主の抵抗性の減弱による易感染性は、日和見感染症に起因した疾患など、損耗防止の上から重要な問題です。

生体防御の側面から、家畜の幼獣ならびに疾患発生の多い期間として知られる周産期の非特異的免疫能を検討し、抵抗性減弱状態にある家畜群に対して種々の方法で免疫機能修飾をはかり、疾病発生率および経済効果におよぼす影響を研究します。

人獣共通感染症学ユニット

近年、BSEや鳥インフルエンザあるいは食品偽装事件など、獣医公衆衛生学の一分野である人獣共通感染症や食品衛生に関する問題が社会問題として大きくクローズアップされました。今後も、食品の安全や人獣共通感染症に対する取り組みは我々国民の健康な生活の維持・向上の為に欠かすことは出来ません。

人獣共通感染症学ユニットはこうした現代社会のニーズを踏まえ、獣医公衆衛生学領域の教育充実を目指して食品衛生学ユニットとともに2008年に発足しました。

当ユニットでは主にQ熱コクシエラなどの人獣共通感染症原因細菌を対象に、国内はもちろん海外における疫学調査を行っています。人獣共通感染症学ユニットは文字通りゼロからのスタートで歴史も浅く、全てが「これから」のユニットです。

当ユニットではフロンティアスピリットを胸に、自らの手でユニットを作り上げていける人材を求めています。