国際協力・研究活動

最新情報

| 2025.11.11 | JICA課題別研修「家畜感染症対策のための獣医官のスキルアップ」に本学が協力 |

|---|---|

| 2025.10.23 | [タンザニアレポート]夏季休暇を利用したインターンシップ |

| 2025.10.14 | タンザニアのプロジェクト研究技術員が酪農学園大学で研修に参加 |

| 2025.10.07 | ASEAN-国際農業研究評議グループ(CGIAR)食品衛生リスク評価研修に蒔田教授を講師として派遣 |

| 2023.05.29 | JICA大学連携 活動報告 |

プロジェクト

JICA草の根技術協力事業(2016年度~2019年度)

事業概要

酪農学園大学は、2016年9月15日、日本国際協力機構(JICA)と草の根事業パートナー型「ムバララ県安全な牛乳生産支援プロジェクト」実施の契約を結びました。

本プロジェクトは、ウガンダの酪農先進地帯であるムバララ県において、牛乳の質と量を向上させることを目的としています。対象はプロジェクト協力酪農家30戸で、主にムバララ県獣医事務所と本学専門家が協力して巡回検診・技術指導をします。

プロジェクト期間中に協力酪農家が集乳所6組合内で仲間の酪農家に技術伝達をすることで、プロジェクト終了後も持続的に技術が向上し、広く波及していくことを狙っています。

事業実施期間:2016年9月15日~2019年9月14日

事業経費予算:51,225千円内

ウガンダ共和国(★は首都カンパラ、★は活動拠点であるムバララ県)

目標

1.プロジェクト協力農家が良質な牛乳を生産する

2.牛乳生産量を増加させる

1)ダニ媒介性疾病による子牛の損耗が減少する

2)牛群管理技術が改善され生産性が向上する

活動

1-1.外来種に適した衛生的搾乳方法の指導

1-2.3か月ごとの潜在性乳房炎の早期発見指導・治療

2-1.3か月ごとの農家ごとの効果的殺ダニ剤の選択と適切な使用の指導

2-2.3か月ごとの牛群栄養・繁殖状況の評価と指導に基づく改善

本プロジェクトの特徴

現地の酪農家・企業組合・研究機関・政府機関の相互協力体制の構築と、教育・ジェンダーへの配慮が挙げられる

-

現地政府と地域企業組合等による協力

ウガンダ農務省長の協力の下、酪農組合連合会(UCCCU)による事業推進、酪農開発事務所(DDA)による研修・乳質モニタリングが行われる -

日本とウガンダとの学術・教育的交流

現地のマケレレ大学教員による技術支援、マケレレ大学からの実習生受け入れ、本学大学院生・学部生のインターンを実施する -

日本企業による協力

日本への研修生を受け入れ、日本の制度や技術に関する研修と、工場見学を行う -

ジェンダー

女性酪農家の研修への積極的な参加を促している。

そのほか、日本の企業と酪農組合組織などの協力により、日本の制度や技術に関する研修を実施する。

協力機関

ウガンダ

- 農務省:Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries

- マケレレ大学:Makerere University

- ムバララ県獣医事務所:Mbarara District Veterinary Office (DVO)

- 酪農組合連合会:Uganda Crane Creameries Cooperative Union (UCCCU)

- 酪農開発事務所:Dairy Development Authority (DDA)

- ILRI:International Lives

日本

- NOSAI北海道

- 雪印メグミルク株式会社

- 酪農学園大学動物病院

- 江別ミルキーレディース

派遣メンバー

- 蒔田 浩平(獣医学類 准教授、獣医疫学ユニット): プロジェクトリーダー

- 中尾 敏彦(特任教授): 栄養・繁殖管理

- 岡村 郁夫(特任研究員): 現地駐在専門家(2016年10月~2017年10月)

- 茅野 大志(獣医師): 現地駐在専門家(2017年10月~2018年3月)

- 安斎 雅彦(獣医師): 現地駐在専門家(2018年3月~2019年9月)

- 村田 亮 (獣医学類講師、獣医細菌学ユニット):搾乳衛生

- 村松 康和(獣医学類 教授、人獣共通感染症学ユニット):搾乳衛生・ダニ対策

- 内田 玲麻(獣医学類 助教、人獣共通感染症学ユニット):ダニ対策

- 中辻 浩喜(循環農学類 教授、家畜栄養学研究室):栄養・繁殖管理

- 三山 豪士(獣医学群大学院生、獣医疫学ユニット):研修生受け入れ、搾乳指導

JICA大学連携(2019年度~現在)

「海外協力隊によるウガンダ国安全な牛乳生産力の向上支援(2019年度~現在)」

事業概要

酪農学園大学は、2019年8月21日に、日本国際協力機構(JICA)とJICA海外協力隊によるウガンダ国における安全な牛乳生産力の向上支援実施の契約を結びました。

本事業は、2016年から2019年に掛けて実施されたJICA草の根技術協力事業「ムバララ県安全な牛乳生産支援プロジェクト」において、酪農家30戸における牛乳生産性2割の向上が達成されたことを受け、さらに地域全体に技術を普及し、牛乳生産力の向上を目指すものです。酪農はウガンダ国民への栄養供給に重要でありかつ、主要な輸出産業です。本学は、本学の学生、大学院生、卒業生および教職員を海外協力隊員として現地に派遣します。

JICAとの契約締結後、2020年度中の隊員派遣を予定していましたが、COVID-19発生を受け、訓練・派遣が延期となっていたところ、派遣再開となり、2022年1月に獣医師隊員の島田卓さんが、3月に家畜飼育隊員の渡邊桃子さんがムバララ県獣医事務所にて活動を開始しました。

活動報告

JICA/AMED SATREPS(2024年度~2028年度)

ワンヘルス・教育・官民連携による顧みられない人獣共通感染症介入の共同デザインに関する研究開発(OHEPP-SATREPS)

プロジェクト概要

本プロジェクトは、2024年から2029年までの5年間、AMED(日本医療研究開発機構)- JICA(国際協力機構)による地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)の枠組みのもとで実施しています。

事業実施機関:AMED 2024年4月1日~2029年3月31日

JICA 2024年8月1日~2029年7月31日

上位目標

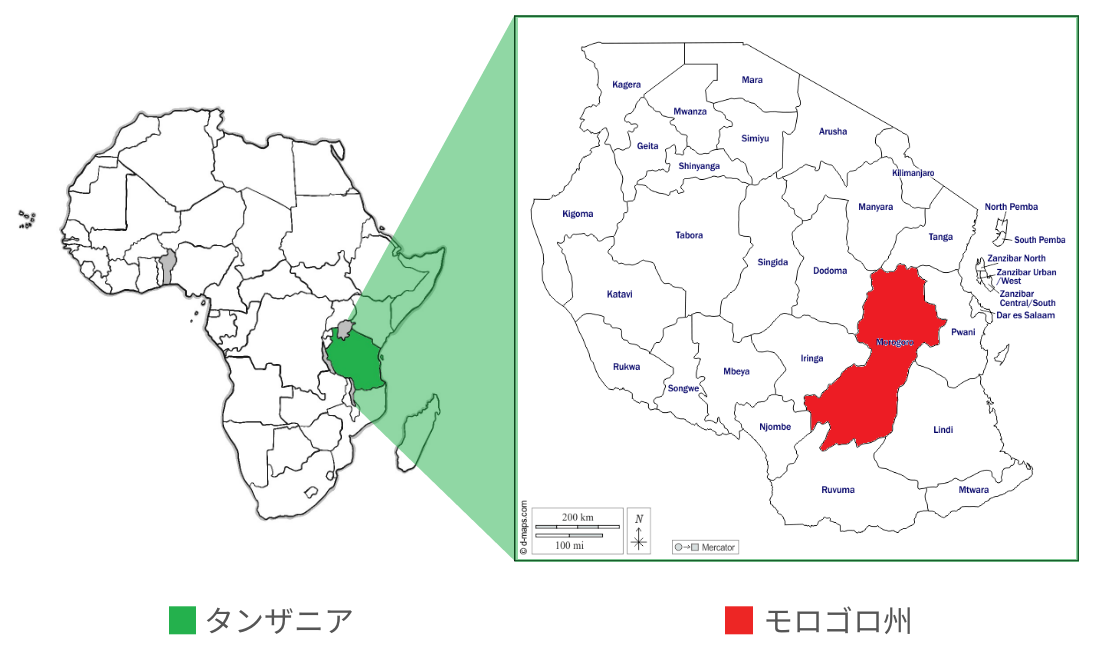

プロジェクト終了後5~10年内の目標は、タンザニア国モロゴロ州において、ブルセラ症および人獣共通結核に対する制御アプローチが強化されていることです。

プロジェクト目標

プロジェクト終了時には、モロゴロ州の介入地域において、ワンヘルス・教育・官民連携によるブルセラ症及び人獣共通結核の制御アプローチが確立されていることを目標にしています。

背景とねらい

ブルセラ症は、世界で最も広く蔓延する人獣共通感染症の一つで、毎年世界で50万人以上が新規感染しています。本病は人に長期間にわたって波状熱、関節炎を起こし、労働力を奪います。牛、山羊等の家畜には流産、泌乳量低下により大きな経済損失をもたらします。結核には、毎年1千万人が感染し、そのうち牛由来Mycobacterium bovisによる人獣共通結核には15万人が感染しています。人は乳製品の喫食等で人獣共通結核に感染します。牛結核感染牛は泌乳量が低下し、生産性を損ないます。

多くの先進国では、未殺菌牛乳販売の禁止、動物はブルセラ症ワクチン接種、検査陽性動物摘発淘汰により両疾病を清浄化しています。ブルセラ症と牛結核病は国際獣疫事務局(WOAH)指定疾病ですが、世界保健機関(WHO)の顧みられない熱帯病(NTD)には含まれていません。WHOはこれらを「忘れられた顧みられない人獣共通感染症」とし、両疾病の統合的制御を推奨しています。これらの感染症が常在国で放置される原因として、保健・農業など複数のセクターでのワンヘルスが確立されていないこと、人的・経済的資源が十分でないこと、病気の被害・原因が家畜飼養者、消費者、政府に正しく認識されていないことが挙げられています。

本研究は、不十分な公的資源・セクター間連携・真の被害の認知のために放置されている人獣共通感染症制圧に、サイバー空間とフィジカル空間の融合による仮想空間でのステークホルダー共同でのシミュレーションにより、ワンヘルス(保健・農業など複数のセクターでの異分野連携)・教育・官民連携を推進し、感染症学・社会経済学・人類生態学が融合した総合知を用いる概念を証明し、地球規模での問題解決に貢献しようとするものです。

プロジェクトサイト

タンザニア連合共和国 モロゴロ州(ダルエスサラームから西へ約200kmの地点)